|

4.7 会津銀判

4.7.1 会津銀判の新事実と真贋

4.7.1.1 掲載文献

過去に会津銀判について述べている文献を年代順に上げ、各氏の論考核心部分を紹介してみよう。

(イ)小川 浩、「日本貨幣図史」第九巻、(昭和四十年七月二十五日発行)

会津若松藩でも慶応末年、軍用金に充てるため一分、二分、一両の三種の銀判を藩内通用として発行した。

面に菊花紋と松の若枝を交差させ若松の地名を表し、背に会津藩の會字、改字と花押の検印が刻まれているとしている。

(ロ)日本貨幣商協同組合、日本貨幣型録1970年版、(昭和四十五年発行)

これ以降には、各年度版に掲載されている。

(ハ)日本銀行調査局編、「図録・日本の貨幣」第四巻、(昭和四十八年七月一日発行)

ここでは、面に十六菊花紋章や松の若枝を配し、背に「會」字のあるところから、朝廷の鋳銭宣下の頃鋳造されたのではないかと思われるとしている。それは会津藩主が文久二年(一八六二年)から文久四年二月まで京都守護職の任にあって、公武合体や鋳銭宣下の記念として祝鋳したと思われるからであると結んでいる。

(ニ)鈴木正敏、会津銀判についての一考察、日本貨幣協会「貨幣」第十九巻五号、(昭和五十年十月発行)

(ホ)中村栄一、会津銀判によせて・・・一つの推論を試みる、「ボナンザ」第十二巻八号(昭和五十一年八月号)百五十ページから百六十ページ。

(ヘ)鈴木正敏、《会津銀判》解明の手掛りを求めて、「ボナンザ」第十二巻十二号(昭和五十一年十二月号)

(ト)鈴木正敏、-会津銀判の年代について-会津銀判は慶応三年、日本貨幣協会「貨幣」第二十二巻第一号、(昭和五十三年二月発行)

論考の(ニ)から(ト)までは地元の鈴木正敏氏と中村栄一氏が論考を連ねている鈴木正敏氏の決定的とも思える(ヘ)の論考をもって終わり、その後現在に至るまで他の言を見ない。

では郷土の研究家中村栄一氏と鈴木正敏氏の論考を次に紹介してみる。

4.7.1.2 中村栄一氏の推論

氏の推論は以下のごとくである。現在会津地方には戊辰の役で市街地の大半が灰燼(かいじん)に帰し、史誌の記録がほとんどなく正確なことは分からない。また会津銀判の量目は、正品とされている物あるいは模作品とされている物が共に極めて希少であり、その所蔵者は必ずしも古銭家ではないこと等もあって、計量が的確に出来なかったが、泉誌によれば一両通は四匁、二分が二匁そして一分が一匁となっているとしている。さらに側面極印については、計量検査の極印と思われる三つ葉型のものの施印があり、全てに有るのではなく無いものも存在するとしているが、側極印の有無による真贋区別に関して記載されていない。

次に、氏は疑問点として以下の三点を指摘している。

(イ)幕末この時期通用された正貨は、銀質の劣った安政一分銀であったのにもかかわらず、一地方貨としてあまりにも良質の銀判であること。

(ロ)では、その良質の銀をどこから取得したものであろうか。それは藩内鉱山からの産銀は、御蔵入りもしくは天領となっているからである。

(ハ)複弁及び単弁にせよ十六菊花紋章は皇室の紋章である。菊花紋章の下部に菊花葉と共に、会津若松を意とする松の若木を、なぜ会津銀判に用い得たのであろうか。そしてその製作は、小判の基本技法と類似している。

これらの指摘に対して次のように考えられると述べている。会津藩が京都守護職の任にあった五年間のうち、この期間について資料は、藩主容保(カタモリ)侯の側近であった陸軍少将男爵山川浩が、明治三十年に出版した「会津守護職始末」の記述書があり、その中に前述疑問点の手掛りを見ることができるとして詳細な記述がある。その一部を紹介してみよう。

禁闕(きんけつ)から過激派を一掃した功績に対して、孝明帝から次のような「御書」と「御製」を賜った。その二首の御製から一番目の「相生の松」と、二番目の御製「いわほをも貫きて」の趣意を会津銀判の面(表)の文様にあてて、稚木の松は根元で一つに・・・とは相生の松であり、会津藩の城下である「若松」を表す意と読み取ることが出来る。そして下部の太い根は「岩を貫く」松の根の力強さを意味して、上部に配された十六単弁菊花紋章は皇室であると理解できるとしている。さらに死を諸(と)して禁闕を守備したその賞として賜った白銀二百枚を、賞賜銭に作り替え、皇室からの御褒美として会津の藩士(兵士)たちに配分した。

量目の上から銀四匁が一両そして銀二匁が二分としては、当時の京師において通用するはずも無く、また賞賜銭であるなら通常通貨と違い、幕府の許可も必要ではなかったろうと想われる。菊花紋章の使用については、察するに皇室から内々の了解を得てあったことは、当然であると考えられる。加えて同書の記事には「我が公は謹んで拝戴し、賜った白銀を士卒に分け与えた」とみえ、白銀二百枚の配分はいかようであったかまでは記していない。また一方で量目の極端に少ないことについては、下賜わされた白銀の量と、給賜すべき藩士の人数に割り当てた計画をしたものとみることができ、通用貨とする考えは念頭になかった鋳銭であることを裏付けており、賞賜銭であったことを物語っている。

また、銀判の製作枚数の推定として、京師守護の任に当たった四陣四千名分は作られたと考えられるが、当初は事変に参加した二陣二千名ではなかったかとしている。では下賜された白銀二百枚が、どのくらいの量目か当時の公定通貨比より推定し、白銀一枚が一両であれば銀六十匁で全量は12貫目となり(通常銀一枚とは銀四十三匁包みであるが、一両=六十匁と記されている)、四千名では一人当たり三匁の配分となるとしている。

銀判のデザインについても、その記述が実に興味深いので抜粋部分を紹介してみる。食するとずしりと腹の足しになる田舎の大福餅と比較すると、ちっとも腹の足しにならない飾り物のような品のいい京菓子に例えている。

つまり銀判は小判型であるが、これを円形としてみる時、前述『図録日本の貨幣』の中で監修者の一人の郡司勇夫氏は、朝廷の鋳銭宣下の頃鋳造としていて或いはその後の近代貨幣模様の元をなしたのではないかとおもわれるとしている。事実明治六年以降の一円銀貨等の近代貨幣と酷似し、そのデザインの基本は同一であるとみられる(図4.7.1.2-1)。さらに両貨の製作年代も十年とは差がなく、これは当時の江戸や会津には見られない繊細な京風の感じを受ける。

図4.7.1.2-1 明治六年一銭銅貨 図4.7.1.2-1 明治六年一銭銅貨

デザインの持ち味といい給付を受ける藩士の半数が 京師に在住することと、さらに直ちに鋳造にかかれる点からも製作された鋳造地は京師であると思われる。そして京師は、わが国工芸発生の原点の地であり、千数百年の伝統を持つ王城の場であれば、施設や人材には事欠かないであったろう。

数量もこの程度であるならば、銀素材を江戸や会津に送らず、おそらく京都銀座か、その流れをくむ鋳物場に依頼したものであろう。

しかし、背(裏)の極印打ちは、藩より改役や検収棟領としての藩役人及びお抱えの職人等を、出向かせしめて打たせたと考えるのが妥当であるとしている。

また、中村栄一氏は、(ニ)の推論の中で一両銀判から一分銀判までのそれぞれに二種類ずつが存在するとし、さらにその外にもあるかもしれないと述べている。そしてその二種類とは、「貨幣」に既述してあるがごとく、鈴木正敏氏が「真正品」と主張されたものと、模作であるとされたものの二種類のことであると思われる。

だが鈴木正敏氏の発表になる論考については、会津銀判が地方貨であることの視点からの主張であれば十分うなずけることではあるが、賞賜銭であるとすれば、通常通貨の基準で考える必要がないので、模作とされている銀判もこの時点では追加製作の銀判ではないか・・・・・・と考えるとして以下その理由を述べている。

一つ目は、量目が正常通貨の半分以下であること。次に、形状は模作とされているもの三貨共に、真正品とされているものより幅が狭く、細長で薄い感じがする。三つ目は背(裏)の極印は模作品とされているものと、真正品とされているものが、ことごとく相違している。その背極印については、各特徴を詳細に述べていて、模作品は普通真正品と似せて製作するのが建前であるのに、明確に区別され、実に手数の掛かっていることからおして、摸作品の極印と断ずるにはいささかちゅうちょせざるを得ない。

真正品及び模作品と言われるもの全てを含め、前述のごとく現存があまりにも少なく、私にはその結論が見いだせないでいると結んでいる。

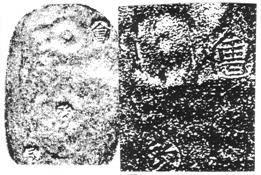

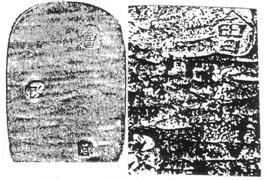

4.7.1.3 鈴木正敏氏の論考

会津銀判については、氏がだれよりも数多く論考を発表している。地元に住するという条件の良さは、他とは比較にならないことはもちろんだが、その熱意には心打たれるものがある。何回かの発表をなされたが、その後決定的とも思える会津銀判を製作する会津銀判面背の「極印」を発見した。そしてその論考となる既述の掲載文献(へ)がやはり圧巻である。

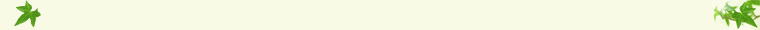

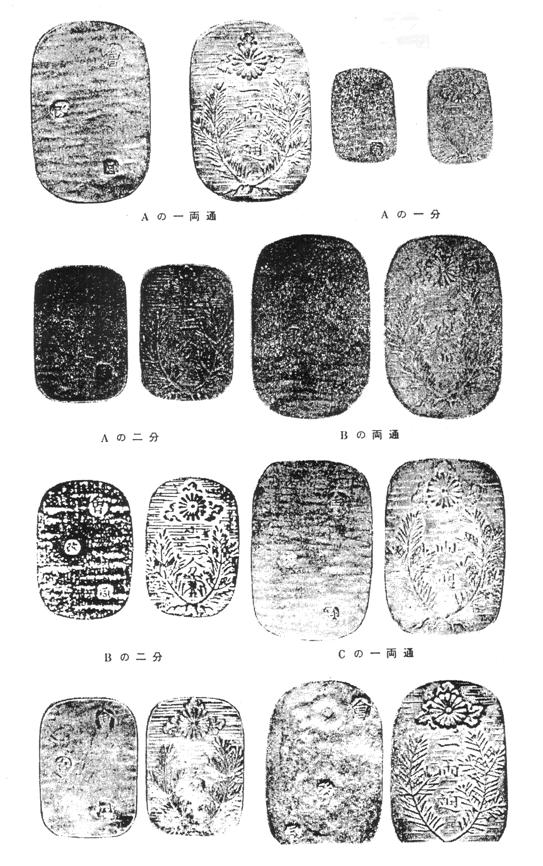

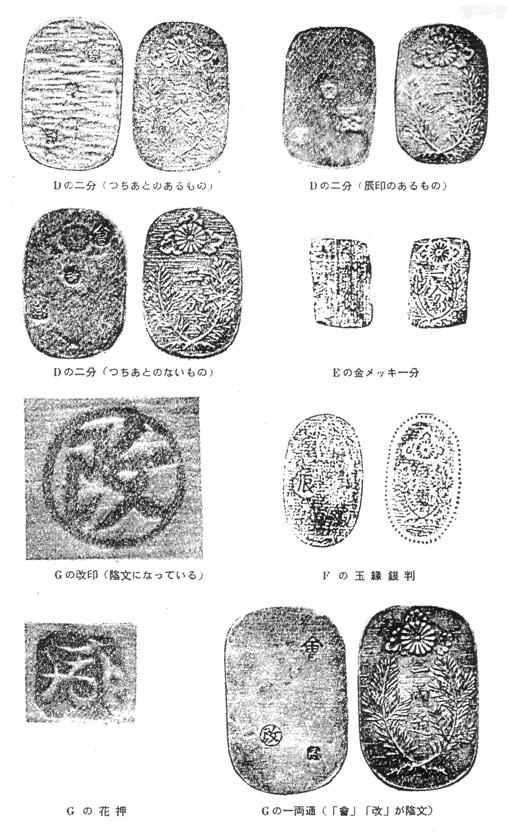

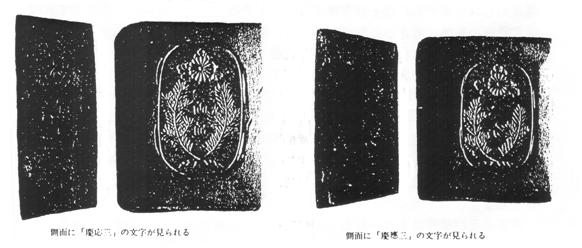

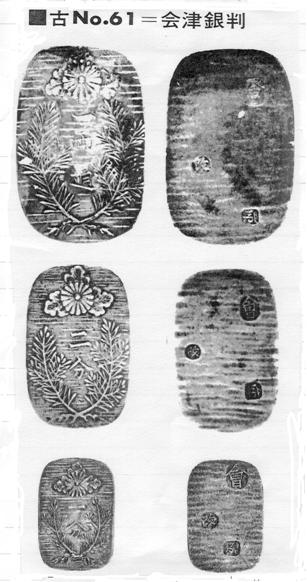

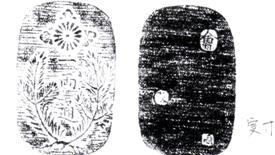

また(へ)の論考から二年以上前の(ホ)の論考がそれに至る前章であったと思われる。氏の論考(ホ)では、会津銀判を解明できたわけではないが中間発表を行う、しかし文献がないものの調査を進めるわけにはいかない。そこで、市中に現存する実物の銀判を観察することから始められ、東奔西走のかいがあってついに全種類を網羅したと思われるような、「会津銀判の種類」が実に克明に解説されているのが次の図4.7.1.3-1①②と表4.7.1.3-1である。この解説部分は(ホ)の論考における結論と言えそうである。各銀判の極印を精査分類し、結局「D群」が「福西判」であるとしている。そして氏の最終論考と進み(へ)の発表となる。即ち「貨幣」第二十二巻第一号(昭和五十三年二月号)に掲載されている「会津銀判の年代について」―会津銀判は慶応三年―鈴木正敏・・・・・・のそれである。その内特筆すべきことは前述のごとく、会津銀判の「一両通」及び「二分」の面(表)部分極印(凹型)の発見であろう(図4.7.1.3-2~3)。

図4.7.1.3-1① 会津銀判の種類①

図4.7.1.3-1② 会津銀判の種類②

表4.7.1.3-1 会津銀判の特徴比較

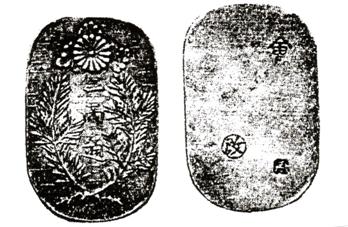

図4.7.1.3-2 会津銀判の刻印 一両通 図4.7.1.3-3 会津銀判の刻印 二分

図4.7.1.3-4 背極印

現在真正品とされているもの、また福西判とされているものも、実は発見された本物である貨面極印を使用し製作されたものであるとみえ、別に発見された各種摸作のための極印群とは、その技術に圧倒的な差があり、会津銀判製作面(表)部分台座極印の側面に刻まれている「慶応三年」の文字は、専門家の鑑定家によって信憑性の高いことが判明し、会津銀判は「慶応三年」製作のものである断じている。

また福西判の製作者である福西氏は面(表)の極印は手中にしたが、背(裏)の極印が無かったために、新規に制作させたのが図4.7.1.3-4の極印であるとしている。

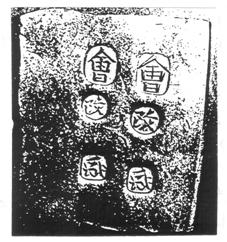

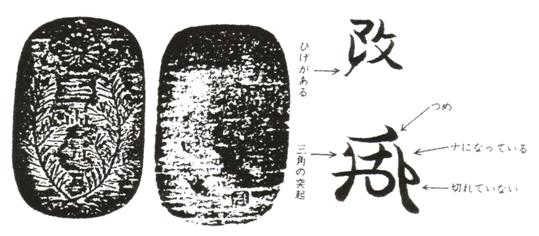

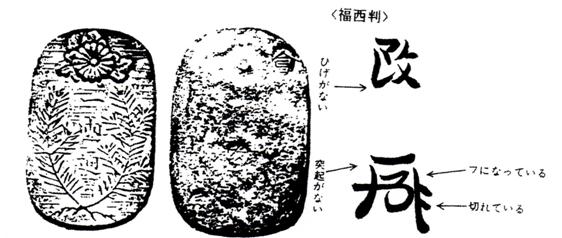

背極印「會」「改」「 」は図のごとく少差がある。右側のものが「一両通銀判」に用いられ、左側のものが「二分銀判」に用いられた。この二種類の印と真正品についても図4.7.1.3―5①②に詳細に述べられている。 」は図のごとく少差がある。右側のものが「一両通銀判」に用いられ、左側のものが「二分銀判」に用いられた。この二種類の印と真正品についても図4.7.1.3―5①②に詳細に述べられている。

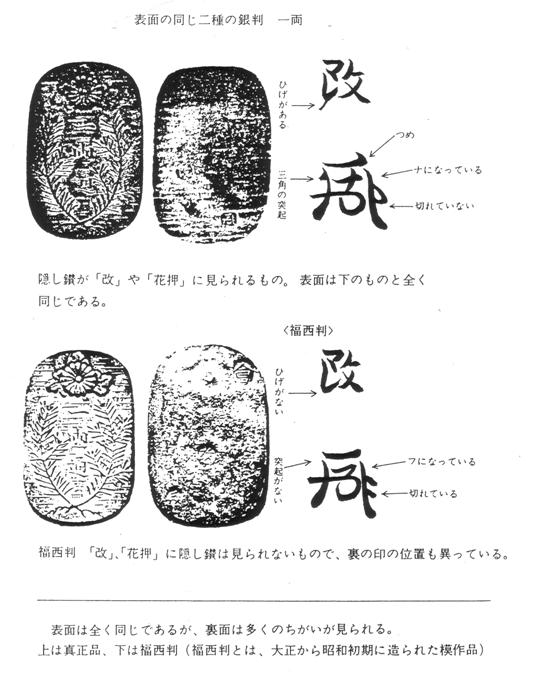

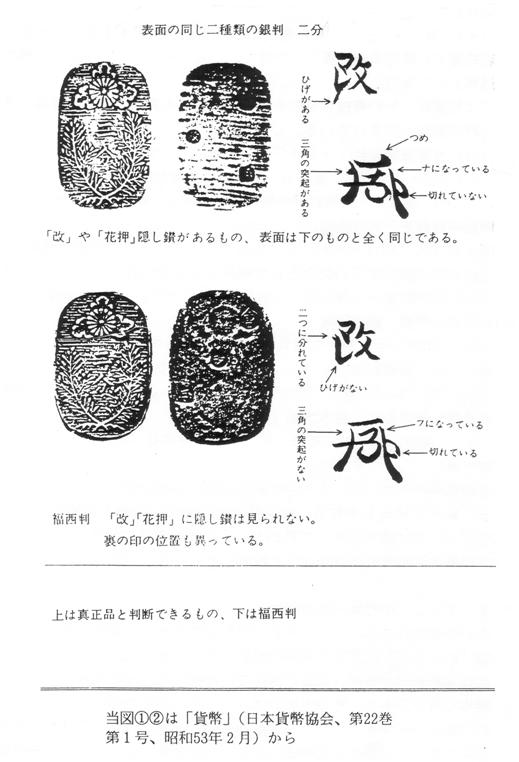

以上の論考から面(表)を見ただけでは真贋の区別は不可能だが、背(裏)の極印を見ればその判別は歴然であると述べている。

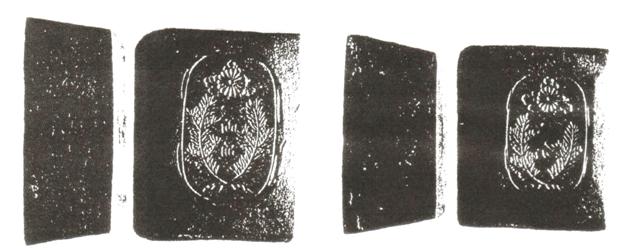

図4.7.1.3-5① 表面の同じ二種類の銀判 一両

図4.7.1.3-5② 表面の同じ二種類の銀判 二分

4.7.1.4 真贋の極め手

既述の鈴木正敏氏説に科学的分析を加味し、真贋の区別をさらに確固たるものにしたい。そこで真正品と福西判と言われている会津銀判の双方を掲載し、次に解説してみる。

その① 極印の相違

貨背極印(「會」「改」「 」)には二種類存在する。 」)には二種類存在する。

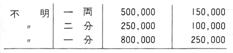

昭和五十三年二月に鈴木正敏氏が、論考「会津銀判の年代について」(貨幣)を発表以来、貨幣界においては図4.7.1.4-1の貨背極印が施印されている会津銀判が真正品であり、図4.7.1.4-2の貨背極印が施印されている会津銀判は福西製の贋造品であるとの見方が一般的であった。それは鈴木正敏氏が、福西製の贋造貨幣類を製作した各「極印」郡を発見した際、その中に混然一体となって図4.7.1.4-2の会津銀判貨背極印の混入を見たからだとし、加えてその貨背極印を用いて製作された会津銀判の現存するそのほとんどが贋造品だったからであるとしている。

つまりこの論考は、貨面は真正品の極印で施印し製作されたものであるために、貨面を見ただけでは真贋の判別は困難であるが、貨背に施印された極印が図4.7.1.4-1と同じであれば真正品であり、反対に図4.7.1.4-2のものであれば贋造品である・・と言う明解論なのである。

ある時、山形貨幣研究会の席上会員に会津銀判について初歩的なことから順を追って経過を説明しているうちに、ふと気付いたことが、いや一瞬ひらめいたと言った方がいいかもしれないが、それが一大契機となったのである。つまり、もしこの説明会がなかったなら、あるいは会員諸氏に会津銀判についての質疑を受けなかったならば、これから述べる新事実については、しばらくの期間、当然気付かずにいたであろう。

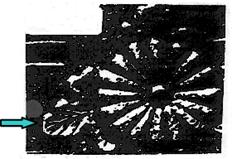

昭和五十三年、当時正敏氏の発表論考があまりにも強烈でありその説得力に圧倒され、筆者はもちろんのこと貨幣界の誰もが会津銀判全ての貨面は、鈴木正敏氏が発見したその極印とまったく同一のものであって、施印はその極印によってなされたものであると言う先入観念があったことは否めない事実である。発見された極印のそのネガを裏焼きした写真が図4.7.1.4-3である。またその極印を用いて施印された福西製といわれている会津一両通銀判が図4.7.1.4-4であり、同様に会津二分銀判についても行ってみたのが図4.7.1.4-5である。

図4.7.1.4-3 極印ネガ裏焼写真図 図4.7.1.4-4 贋造会津一両

一両通金型側に「慶應三」の銘あり 銀判図

図4.7.1.4-5 贋造会津二分銀判図 図4.7.1.4-5 贋造会津二分銀判図

二分金型側に「慶應三」の銘あり

図4.7.1.4-4b 図4.7.1.4-4の部分 図4.7.1.4-6b 図4.7.1.4-6の部分

拡大図

拡大図

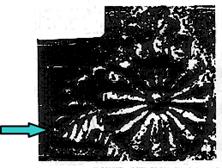

図4.7.1.4-6 真正品会津一両通銀判図 図4.7.1.4-7 真正品会津一両通銀判図

図4.7.1.4-8 真正品会津二分銀判図 図4.7.1.4-9 真正品会津二分銀判図

では、それらを現在貨幣界で真正品であるとされているものと比較してみよう。図4.7.1.4-6と図4.7.1.4-7が一両通銀判で、図4.7.1.4-8及び図4.7.1.4-9が二分銀判である。比較するのに判別が容易な箇所は、一両通銀判の場合貨面上部菊花左右に存在する菊葉の葉脈である。図4.7.1.4-4b(図4.7.1.4-4の部分拡大図)の福西製一両通銀判の貨面向かって左側の菊葉葉脈は、内に狭く鋭角(互生)であり、また二分銀判においては二分の「ニ」に書風の大きな相違が見られる。発見された極印によって施印された福西製(図4.7.1.4-5)と言われる二分の「ニ」は、均等した間隔の「ニ」すなわち正字二(対生)であるのに対して真正品図4.7.1.4-8の「ニ」は、第2画目筆止まりが長く葉脈(互生)も異なっている長字二である。

また「正字二」の真正品は必ず大菊(対生)で小菊(互生)の二分銀判の存在は無い。つまり真正品と福西製とは全く異なる貨面極印で製作された会津銀判であることが分かる。鈴木正敏氏説を待つまでもなく貨背極印の相違にかかわらず、貨面が図4.7.1.4-6と図4.7.1.4-7の一両通銀判及び図4.7.1.4-8と図4.7.1.4-9の二分会津銀判は真正品なのである。なぜなら真正品の極印は今に残されていないし、その福西製銀判は当然製作されていないからである。会津において発見された極印と、紋様の細部をまったく相違しているこれらの銀判を仮に「京都製=京座」の会津銀判と呼ぶこととする。それは現物発見の分布として関西方面が他の地を圧倒して多く、中村栄一氏説推論のごとく京都方面において製作された可能性が極めて高いためである。また福西判と呼ばれるものは、鈴木氏の発見による貨面及び貨背極印を用いて製作された会津銀判の99パーセントのものが贋造品であることが判明しているし、その発見された極印によって施印された会津銀判の真正品は1パーセントの確率しか現存しない。つまり発見極印と同型の会津銀判の真正品は、ほとんど存在しないと言うことである。さらに発見された慶應三年の銘の無い貨背極印もまた真正品であるし、貨背極印が贋造というのであれば貨面極印も贋造であるといわざるを得ない。

ただし、発見された極印と同型の真正品と、会津銀判の真正品が発見されるならば、前述の仮定を決定着けることとなる。では、発見された貨面・貨背極印によって製作された一両通銀判と二分銀判は、貨背極印から言われているように全てのものが福西製なのであろうか。貨背に福西製であるとされている極印の施印されたものには二種類がある。一つは「図録日本の貨幣」(日本銀行調査局)四巻に掲載の一両通銀判と二分銀判(図4.7.1.4-10)、そしてこれは「日本貨幣型録」=日本貨幣商協同組合発行=にも引用されている。それに「日本貨幣図史」(小川浩氏著)第九巻に若松銀判として掲載の二分銀判(図4.7.1.4-11)の三品と、もう一種類は図4.7.1.4-4の銀判がそれである。図4.7.1.4-4の一両通銀判と図4.7.1.4-10及び図4.7.1.4-11の会津銀判には極めて大きな相違点がある。図4.7.1.4-10と図4.7.1.4-11の銀判には、図4.7.1.4-4の一両通銀判では見られない大判様の「槌目」が貨背に存在する点である。また図4.7.1.4-4の会津銀判には貨面貨背の両面至る所に鋳不足のような(「秋田封銀」や「極印銀」の小論考においてその特徴は既に述べたことではあるが)「黄金郷」のようなザラつきが点在している。また形状についても鈴木正敏氏論考の中で彼自身が認めているごとく製作が不ぞろいであるとしているが、いわゆる真正品はそのような箇所の存在は無く製作が均一である。これは製造技術の差による圧延不足であると思考される。

二分銀判 一両通銀判

図4.7.1.4-10(「図録日本の貨幣」・・これは「日本貨幣型録」にも引用されている)

図4.7.1.4-11 若松二分銀判

一方貨背は福西製であるといわれているけれども、図4.7.1.4-10と図4.7.1.4-11の会津銀判は、面背から受ける製作的技術及び当時の地金精錬法によって地金質の一種独特な錆(さび)具合に加えて貨背の槌目等から判別するに、図4.7.1.4-6より図4.7.1.4-9に至る会津銀判と同様「真正品」であると言わざるを得ない。混然一体となって発見された貨背極印も慶應三年の銘が有る貨面極印と同様会津銀判を製作する「面背一対」の極印であり、京都製会津銀判と対比される。この一対は地元会津での発見であり、発見された「面背極印」によって施印製作された、貨背に槌目がある会津銀判が会津製会津銀判の真正品であると思われる。従って貨背に槌目の無い会津銀判が福西製の会津銀判であると言える。ただし後述する試鋳会津銀判のように、貨背に槌目の無い会津製真正品の銀判が無きにしもあらずであることを付記しておく。

その② 製作技術の相違

過去の金銀貨幣のうち、いわゆる「両面打」となっているものでもっとも大型な貨幣は、会津銀判ではないかと思われる。江戸幕府が発行した両面打貨幣の最大型は、明和南鐐ニ朱判であり、その製造方法と思わせる絵図が残されている(拙著「再考古南鐐二朱銀の分類」参照。)

明和南鐐二朱判でさえあまりの大型なるが故に、打印製造するのに困難を極めたと記録にあり、その結果として極印磨耗による加刀修正が数多く繰り返され、その種類すなわち「銭書体」が無数に出現した事実は、前述拙著で既に述べたところである。

しかしその大きさは会津二分銀判よりも小さく、一両通銀判に至っては、明和南鐐二朱判の約三倍程度の面積がある。会津銀判製作のその苦心の程が目に見えるようである。大判金は貨面に「槌目」が存在し貨背は石目打の無地であるように、大型の貨幣は圧延と施印の関係でそうせざるを得ないのである。ところが会津銀判の貨面には、上部に菊花と菊葉、中央に換当価、下部左右の稚木、そして表の前面に凸型の槌目が極めて精巧に打刻してあり、しかも貨背全体が無地ではなく大判金様の槌目を実に見事に打ち出しているのである。さらにその貨背には「會」「改」「 」の三種類の極印をその施印によって生じる貨面のデザインは、打たれつぶれた様子をいささかも感じさせないのは実にすばらしいの一言に尽きる。実に手数のかかった精巧な技術であり、幕末時における京都(座)の技術の水準はかなりの高さであった。と言える。 」の三種類の極印をその施印によって生じる貨面のデザインは、打たれつぶれた様子をいささかも感じさせないのは実にすばらしいの一言に尽きる。実に手数のかかった精巧な技術であり、幕末時における京都(座)の技術の水準はかなりの高さであった。と言える。

貨面の大型紋様を一気に打ち出すためであろうが、裏面全体が強力な圧延を受けたような地金の味がある。この工法が鑑定上重要な真正品としての決め手の一つである。福西判といわれる会津銀判の裏面には槌目が無く、片面のみの打ち出しで終わっている。大型貨幣の両面打製がいかに困難であるかを如実に物語っているのである。

その③ 含有成分

まず福西判と呼ばれている銀判は、一体にその色相が赤味の混じった暗茶褐色であって、それは後鋳された南鐐大判銀等と錆の状態が非常に良く似ていることである。しかしそれらの後鋳品は意外にも銀品位が高く、反対に真正品は銀品位が後鋳品より落ちているのにそのような錆具合が少ないのは、含有成分のなせる技法であると思われる。そこで非破壊分析表を掲載し、その結果を以下に解説してみる。

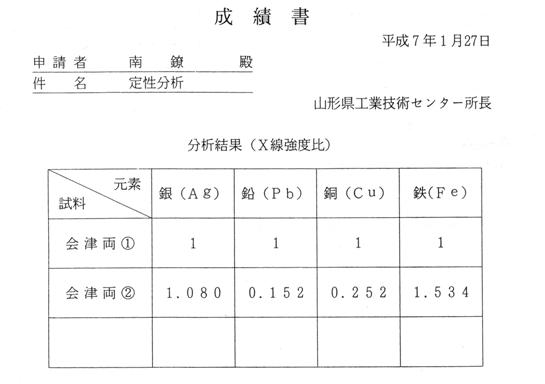

表4.7.1.4-1 非破壊分析表

この表4.7.1.4-1は、平成七年一月二十七日に山形県工業技術センター発行の正式成績書のコピーである。表の下方部に測定条件等の記載はあるが、紙面の都合上割愛した。

表上の試料について、分析を試みたものであり、会津両①(会津一両通銀判)が真正品で、会津両②(会津一両通銀判)が福西判のものである。

会津両①つまり真正品の会津一両通銀判が、基準値を「1」とした場合に、会津両②つまり福西判の含有金属「銀」「鉛」「銅」「鉄」と四種類の成分が、どのような相対値になるかを検査した結果なのである。表に見られるように、「銀」の品位は、福西判(会津両②)が真正品(会津両①)の数値を極微量であるが上回っている。しかし「鉄」分に至っては真正品の数値を50%も含有率が高いことを表している。

また「銅」「鉛」は、真正品の(会津両①)の数値から七五%~八五%も少ない含有となっている。ということは真正品の会津一両通銀判と異なり、福西判の会津一両通銀判は、ほぼ純銀に近いものであることが分かる。

例によって贋造品を造るには、やはり純銀の方が細工しやすいことを示しているのである。

4.7.2 丹野昌弘氏論考への反証

筆者の発表した論考(会津銀判の新事実と真贋について「その2」、「貨幣」第42巻2号、平成10年5月)に対し、丹野昌弘氏寄稿文が同誌に同時に掲載されていた。そこで早速寄稿文への反証論文を、平成10年7月15日書留、配達証明付、さらに論文各葉へ割印をなし日本貨幣協会編集部に投稿を試みたが却下されたという経緯があるので、茲に再度丹野氏の認識誤りを以下に質してみる。

誤りその①

丹野氏は「会津銀判は真正品か贋造品か判定不能である。従って真正品と認知されたマスターコインを定めなければ、現在古銭界に存在する会津銀判同士を比較しても、真贋の考察論考は無意味である。」とはっきり断定して書いている。この件について日本貨幣商協同組合(以下組合とする)にある抗議文が出されている。先にそれをまず紹介してみよう。それは、秋田と山形の日本貨幣協会会員及び非会員の8名(代表 加藤亨氏)が、平成10年6月25日組合に対し連署捺印したもので、要約するとおよそ次のような抗議内容であったと聞く。「これは、日本貨幣型録

-組合発行-(以下型録と記す)をまったく無視した非常に重大、かつ無責任な暴言であると言わざるを得ない。」

つまり型録の読者である収集家の方々や貨幣の売買を専業としている方々、即ち貨幣界に生きる全ての方々は、型録に記載されている貨幣の名称、そしてその名称につけられている価格は、全て真正品に対する価格であると誰もが信じて疑わない。

丹野昌弘氏(以下丹野氏と記す)は昭和50年代から昭和60年代まで、日本貨幣商協同組合専務理事として組合の中枢に有り「型録」の編集は勿論の事全てに君臨したであろう事は周知の事実である。従って専務理事として君臨した時期から現在まで丹野氏本人は勿論の事、組合の総意を以って編集されて来た型録には会津銀判が掲載されている。いわゆる丹野氏が述べているところの「マスターコイン」であろう会津銀判の筈である。その会津銀判を丹野氏や他の理事で編集した「型録」には、既に真正品と認知されている故に掲載されている会津銀判を、真贋の判定は不能であると公言して憚らない。それは取りも直さず既に会津銀判を真正品としてその売買に携わってこられた、小川青宝楼や二代目組合理事長の田中桂治、及び理事の田宮健三、更には前理事長会田六郎、以上の各氏が会津銀判に対する見識と鑑定眼、それに組合の総意をも覆す誠に以って無責任極わりない寄稿文である。そして寄稿文から受ける印象として「型録」には、会津銀判のみならず他にも未だ認知されていないものを掲載している可能性の危惧を抱かせる。「型録」に不信感を持たれ信用を著しくし失墜させた丹野氏の責任は小さくない。として以下に組合に質(ただ)している。

1)会津銀判が真正品ならば、貴組合は丹野氏に対しどの様な処遇をおとりになるのか。

2)会津銀判が贋造品ならば、貴組合の「型録」に対する見解、また既に「型録」を購入した収集家への対処、「会津銀判の売買」に拘った各氏への処遇をどのようになさるのか。

以上の質し書き二点に対し組合では、三役を代表して現在理事長である福尾和夫氏(当時は専務理事)からお応えとして以下のような回答があったと聞く。それは福尾氏が丹野氏に直接確認したところ「真正品ではないと断定して書いていない」と云っている。また本人の意識もそうである。しかし福尾氏は丹野氏寄稿の文章に誤解を生み易い表現があり、真意が伝わりにくいのは否めない事実であると批判している。そして最後に「前提が異なる為質し書き二点への回答は差し控えますが、業界及び収集界で真正品であると認められた会津銀判を、組合は真正品と認める立場をとっている」と結んでいたと云う。

だが、何如に云われようとも寄稿文では丹野氏がはっきりと書いている通り、「会津銀判は、真正品と認知されてない真贋の判別は不能だ」としている。これでは責任逃れの言分けと云われても仕方あるまい。それではまず先人達と組合が、真正品と認知して型録に掲載されてきたいわゆる「マスターコイン」である会津銀判について再度述べてみよう。

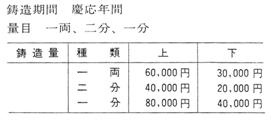

日本貨幣型録に掲載されて来た会津銀判のこれまでの変遷は以下の通りである。

1.〔 70年版 〕 1970~1975年 (図4.7.2-1)

2.〔 76年版 〕 1976~1977年 (図4.7.2-2)

3.〔 2.と同時掲載 〕 (図4.7.2-3)

4.〔 78年版 〕 1978~2005年 (図4.7.2-4)

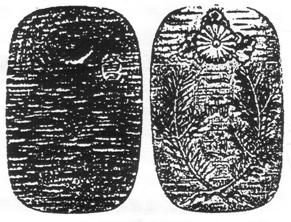

「1」 図4.7.2-1 〔 70年版 〕 1970~1975年

「2」 図4.7.2-2 〔 76年版 〕1976~1977年

「3」 図4.7.2-3 〔 76年版 〕1976~1977年

会津銀判が日本貨幣型録に掲載されたのは「1」の70年版からである。5年を経て「2」の76年度版には一両通・二分銀判に加えて一分銀判が始めて掲載された。

どの種類も真正品として、価格も「3」の改三分銀と比較すればこれは誰が見ても贋物の値でない事に納得いくであろう。そして問題の「4」78年度版である。既述の鈴木正敏氏が会津銀判の論考を、1978年つまり昭和53年前後に発表された事が、余りにも強烈であった為に、丹野氏・組合等はその論考が間違っていることに気付かず、まったく鵜呑みにして(もっともこの時日本中全ての収集家や業者が鵜呑みにしたのではあるが)「2」の1970~1977年に掲載の丹野氏・組合等が選んだ会津銀判の種類の掲載を急遽取り替えて、責任の転化が可能なようにと思われる当たり障りのない、「図録日本の貨幣」4巻に掲載のある「4」(図4.7.2-4)の会津銀判三種類を転載したのだった。

その時期に型録発行元の日本貨幣商協同組合で専務理事として組合の中枢にあり、絶大な権力があったと云われている人が誰あろう丹野昌弘氏なのである。組合の中枢にあって自分たちが示した会津銀判の「マスターコイン」をである、その後2005年版型録までの20数年間に及ぶ永きに亘って、それを掲載しておき乍ら、専務理事を退いた途端「鑑定不能」とは、とりもなおさず、贋造品の偽物呼ばわりは誰が聞いても無責任極まりないと思うのは当然の事であろう。

「4」 図4.7.2-4 〔 78年版 〕1978~2005年

「4」の〔 78年版

〕1978年~(2005年までつづく)型録に掲載された、会津一両通銀判と会津二分銀判の双方とも、貨面及び貨背共に鈴木正敏氏が発見の極印を用いて打たれたものである。再三述べたように、貨面「狭角葉脈」で、貨背に「槌目」の有るものが真正品である(但し貨背の「槌目無し」が称福西判である)。その現品は日本銀行金融研究所貨幣博物館で実見可能である。その形状や製作技術と云うかその技法は、更に当時の地金製錬法に依って精製された材質から発生する一種独特な銀錆具合は、贋造品である称福西判のものとは雲泥の差があるのは誰の目にも明らかである。

また型録へ同時掲載の会津一分銀判は貨背極印のひとつである。彫金師加藤宗周(明周)の花押「 」が、既述の各氏が真正品として売買した、会津一両通銀判及び会津二分銀判の花押とまったく同形の極印である。即ち第二画目先端に「突起」が有り、第三・四画目がカタカナの「フ」ではなく「ナ」になっている。そして最終画は丸く結んでいて結びが切れていない。この種の貨背極印の配列は、全てひらがなの「く」の字様に施印されている。しかもこの種類の称福西判発見は未だ無い。以上のことから「会津銀判」は真正品として認知されている貨幣であり、真贋の判定は不能ではなく可能なのである。 」が、既述の各氏が真正品として売買した、会津一両通銀判及び会津二分銀判の花押とまったく同形の極印である。即ち第二画目先端に「突起」が有り、第三・四画目がカタカナの「フ」ではなく「ナ」になっている。そして最終画は丸く結んでいて結びが切れていない。この種の貨背極印の配列は、全てひらがなの「く」の字様に施印されている。しかもこの種類の称福西判発見は未だ無い。以上のことから「会津銀判」は真正品として認知されている貨幣であり、真贋の判定は不能ではなく可能なのである。

誤りその②

丹野氏は「現在までの論調は、福島の鈴木さんが発表された金型で製作されたとの説が大勢を占めていますが、この金型を使用してどの様に製作したのか」との質問であるが、誤りその①ですでに述べたように、丹野氏の会津銀判についての認識は、昭和53年つまり鈴木氏論考に依って大きく狼狽した当時の情況そのままである。

まず大きな誤りその②は、発見の金型で製作された真正品の会津銀判は大勢ではないと云う事である。大勢を占めているのは、称福西製会津銀判の贋造品である。なぜなら、発見金型の貨面左側菊の葉の葉脈が「狭角葉脈」であるからである(図4.7.2-5)。

図4.7.2-5 狭角葉脈図 図4.7.2-7 広角葉脈図

図4.7.2-6 貨背極印配列「ノ」の字 図4.7.2-8 貨背極印配列「く」の字

更に貨背には「槌目」が無く、極印の打印配列三箇所はカタカナの「ノ」の字形である(図4.7.2-6)。そして現在市中に大勢を占めている会津銀判はこの手のものである。既述の会津銀判の「新事実」とは、実にこの事なのであり、発見金型の貨面は「狭角葉脈」であった事なのである。「狭角葉脈」の会津銀判の真正品は市中に現存三品を数えるのみである。しかるに、現在までの真正品とされ、売買に供された会津銀判は全て貨面「広角葉脈」で貨背に「槌目」が存在し、三箇所の極印打印の配列はひらがなの「く」の字形である(図4.7.2-7~8)。

この種の贋造品は未だ実見していない。これに依って、鈴木氏発見の金型で大勢の会津銀判が製作されたと認識している丹野氏は大きな間違いである、その金型を用いて製作された会津銀判には、二つの種類が存在する。その一つは、貨背に「槌目」が有る、図録日本の貨幣掲載の一両通銀判と二分銀判、それに、小川青宝樓著日本貨幣図史第九巻に掲載した二分銀判とを合わせた現存の三品である種類であり、そして、二つ目の種類は称福西判の贋造品である(図は「4.7.3 会津銀判の新分類」を参照)。

次に、「会津銀判とは、どの様な貨幣であるかを特定する事が先決問題であると思われます」と丹野氏は述べているが、かの戊辰戦役のすさまじさで会津の各地が灰燼と帰し、明確な史料は残っていない。ただ、会津藩主松平容保侯の側近であった後の陸軍少将男爵山川浩が、明治30年に出版した「会津守護耺始末」の記述書があり、それが会津銀判を覗う事が出来る唯一の史料である(「4.7.1.2 中村栄一氏の推論」参照)。そしてその史料を見る限り会津銀判は賞賜銭であるといわざるを得ない。だからこそ、鈴木氏も云った通り現在に残されている現物を直視しなければならない。しかも必ずしも特定の必要が無い、解明の進んでない貨幣が昔から存在する。例えば、庄内一分銀もそうであった。真正品であることに貨幣界の異論は無かったのであるが、会津銀判と同様に20年前(平成元年)までは史料がまったく見つからず現物だけが存在していたのである。他にもまだある、それは称「花一分」と称「美作一分」の一群である。

何時、何処で、何の目的で等誰の手によるものなのか一切が不明である。しかし市中に現存するものは、真正品か贋造品の判別が可能であることは言を待たない。

会津銀判もそれらと同様に考えて悪い事はあるまい。尚称福西判の蛍光X線分析については、「4.7.1.4 真贋の極め手」に於いてすでに述べたが、分析技術は日々改良が重ねられて精度の向上が計られている。因みに機器に至っては、蛍光X線分析器の価格が40年前1500万円位だったものが、15年前は7000万円代となり、そして最近のものは1億円余りと聞く。正に日進月歩の感がある。

誤りその③

貨幣の製作には、幕政時代に連綿として引き継がれてきた製作技法と明治維新前後の混乱期に行われた各藩地方貨幣製造の技法とに、若干の差が存在するのは当然の事であり、しかして一般論の通用するものと通用しないものもある事もまたしかりである。こと会津銀判に関して、その製作地と思われる京都は1200年来我国伝統工芸王城の地であったため、更に進んだ技法があったと考えられる。丹野氏は会津銀判の製作方法について「会津銀判は表面を一つの極印で仕上げておりますが、槌で現在見られる会津銀判のように面積が広いものに、斜めにならず表面が平方な厚さで、尚且つ二重打ちが見られない高度な製作が可能なのか」と述べている。可能ではないから贋物だと言いたげである。「贋物とは言っていない」と一方では述べているのにである。

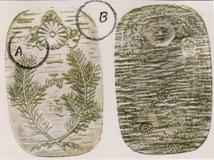

万人が認めるとおり、「会津銀判」は余りの大型貨幣(特に一両通)であるために、上下か左右のいずれか一方に斜め打ちが存在する。それは「ずれ打ち」になって「耳」が立っていることで判別ができる(図4.7.2-9のA、B部分とその拡大図4.7.2-10のA、B部分)。

また貨面下方にある二本の若松稚木の根元が交叉している部分があるが、その交叉部分も実見できたほとんどのものは二重打ちとなっている。特に丹野氏が理事時代以来から現在に至るまで組合発行の型録に掲載されている会津一両通銀判は、貨面上部にある菊葉の左側菊の葉部分が大きく二重打ちになっている。(図4.7.2-9のA、B部分、図4.7.2-10のA、B部分拡大図)。

図4.7.2-9 「ずれ打ち」部分図 図4.7.2-10 「ずれ打ち」部分拡大図

現在までの追跡調査結果で、実見できた真正品の会津一両通銀判の市中現存数は「17品」前後で、二分銀判は「8品」前後であり、会津一分銀判は更に稀少で「3品」の現存を数えるのみ。勿論市中深く秘裡されて実見不可能な会津銀判は論外である。実見可能だった現存の会津銀判には、ほとんどのものが「ずれ打ち」や「二重打ち」はつきものであった筈なのに、丹野氏は「会津銀判にはずれや二重打ちが見られない」としている。いったい何枚の会津銀判を実見した結果なのであろうか甚だ理解に苦しむところである。

4.7.3 会津銀判の分類

会津銀判は、その貨面(表)上部にある菊花の葉の葉脈に依って広角葉脈(図4.7.3-1)と狭角葉脈(図4.7.3-2)の二種類に大別される。更に広角葉脈には菊花の大きさに依って大菊と小菊の二種類に分類され、狭角葉脈は、製作地の違いでやはり二種類が存在する。その内の一種類は、後年福西氏が製作したといわれる贋造品である。

図4.7.3-1 広角葉脈図 図4.7.3-2 侠角葉脈図

また、貨面と貨背(裏)がまったく異なる極印を以って製作された、異制と呼称される一種及試鋳貨と思われるものも存在し、貨背極印のひとつである改の「コ頭様」、「マ頭様」の分類を数えれば13種類の分類が可能となり、その会津銀判の分類をまとめたのが次の会津銀判分類図(図4.7.3-3)である。

|

広角葉脈

|

大 菊

|

試鋳貨(換当価無)

|

|

大 菊

|

コ頭改

|

一両通銀判

|

|

二分銀判(正字二)

|

|

一分通銀判

|

|

小 菊

|

コ頭改

|

一両通銀判

|

|

二分銀判(長字二)

|

|

二分銀判(正字二)

|

|

一分銀判

|

|

マ頭改

|

一両通銀判

|

|

二分銀判(長字二)

|

|

異 製

|

一両通銀判

|

|

狭角葉脈

|

貨背槌目有(小菊)

|

マ頭改

|

一両通銀判

|

|

貨背槌目有(小菊)

|

マ頭改

|

二分銀判(正字二)

|

|

貨背槌目無

|

マ頭改

|

福西製贋造品

|

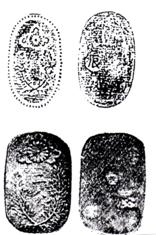

それでは既述4.7.1.3鈴木正敏氏の論考から、くどい様であるが現在まで誤認識されていた部分を抜粋してみる。会津一両通銀判(図4.7.3-4)の上は真正品で下は摸作品の福西判であるとして、いずれも表面は全く同じであると述べている。鈴木正敏氏が昭和53年2月の論考発表を機に、著者が新事実の発表を行った平成10年3月までの約20数年間と云うもの貨幣界は誤った認識をしていた訳である。つまり表面はまったく同じではなく、まったく異なっていたのである。

そのいずれも左側の菊葉葉脈及菊葉の葉形がちがっていたのであった。次に詳細を述べてみよう。

隠し鏨が「改」や「花押」に見られるもの。表面は下のものと全く同じである。

福西判「改」、「花押」に隠し鏨は見られないもので、裏の印の位置も異なっている。

表面全く同じであるが、裏面は多くの違いが見られる。

上は真正品、下は福西判(福西判とは、大正から昭和初期に造られた模作品)

図4.7.3-4 表面が同じ二種類の銀判 一両

(1)京都製会津銀判(京座)の種類

前出会津若松郷土の研究家中村栄一氏論の如く、「会津守護耺始末」の記述書が、藩主容保(カタモリ)侯の側近で、後の陸軍少将男爵山川浩によって残されていて、皇室から賜った白銀二百枚を賞賜銭の会津銀判に作り替えられたと思われる。大方の藩士が京都に在住し、直ぐ銀判の鋳造することが京都であればその技術は充分過ぎるほどであり、銀素材を江戸や会津に送らずに済む。やはり中村栄一氏論考(4.7.1.2)に見られる通り、京都銀座かその流れをくむ鋳造所へ製作の依頼をしたのであろう。

会津銀判分類図の内会の①から会の③までについては、会津銀判の貨面(表)の上部に十六単弁の菊花、そして菊花の上部部分と左右に計三葉の菊の葉があり、全体の菊花菊葉極印を形成している。菊の葉の三葉がわずかに小さくて、中央の菊花が大きく感じる。また左右の葉の下部部分が菊花の最下部部分より出ないのが特徴であり、この大菊の種類は掲載図の通り、「一両通銀判」及び「二分銀判」と「一分銀判」に存在する。しかし、背(裏)「改」のマ頭改の極印は三種共いずれも実見できずにいるが或は存在しない可能性がある。

会の① 一両通大菊銀判(コ頭改)

図 4.7.3-5 一両通大菊銀判

会の② 二分大菊銀判(コ頭改)正字ニ

図 4.7.3―6 二分大菊銀判

会の③ 一分大菊銀判(コ頭改)

図 4.7.3―7 一分大菊銀判

会の④から会の⑧までの小菊である菊花と、前出会の①から会の③までの大菊である菊花との大きさに大差がある訳ではない。会の①から会の③までは菊葉より、会の④から会の⑧までの菊葉が若干大きい為に菊花が小さく感じるのである。また左右の葉の下部部分と、菊花の最下部部分とが共に三箇所同底で一線上に並ぶのが特徴である。そして、コ頭改やマ頭改の両極印は厳密な意味での「コ頭」「マ頭」ではなく、極印「改」の字第1画目と第2画目が「コ」及び「マ」を形成しているとの理解の上に立ち見て載きたい。

会の④一両通小菊銀判(コ頭改)

図4.7.3-8 一両通小菊銀判

会の⑤一両通小菊銀判(マ頭改)

図4.7.3-9 一両通小菊銀判

会の⑥二分小菊銀判(コ頭改) 長字ニ

図4.7.3-10 二分小菊銀判

会の⑦二分小菊銀判(マ頭改) 長字ニ

図4.7.3-11 二分小菊銀判

会の⑧一分小菊銀判(コ頭改)

図4.7.3-12 一分小菊銀判

会の④これは小川青宝樓氏旧蔵の品で、氏が生前「異制」と呼んで居ったものである。面(表)は会の④と会の⑤と何ら変わりは無いが、背(裏)に著しい変化が見られる。背極印「會」と「改」の両極印が陰文であり、更に背の前面が「ヤスリ」掛けとなっていて、量目も前出のものよりほんのわずか軽い。但し花押「 」の極印は会の④、会の⑤とまったく同一である。他に有るを聞かない品である。又会の①から始まる分類については、図の左側が菊花と菊葉の拡大図であり、右側には実寸拓図及写真を配した。

会の⑨異制一両通銀判

図4.7.3-13 異制一両通銀判

図4.7.3-13Ⓐ 花押印

図4.7.3-13Ⓑ 改印(陰文になっている)

異制一両通銀判の花押印(図4.7.3-13Ⓐ)は、会の①、④、⑤と同じく凸型であるが、改印(図4.7.3―13Ⓑ)凹型の陰文となっており、貨背については前述の如く全面が「ヤスリ」掛けなされている。

(2)会津製会津銀判(若松銀判)の種類

掲載の図(4.7.3-8)-ⒶⒷは、前出鈴木正敏氏発見の一両判と二分判の極印である。発見極印の最大の特徴は左側菊葉の葉脈が前述のものと異なり狭角(図(4.7.3-8)-Ⓒ)となっていることである。世に福西判と呼ばれているのは全てこの狭角葉脈のものだけである。

図4.7.4-14Ⓐ会津銀判の刻印 一両通 図4.7.3-14Ⓑ 会津銀判の刻印二分

側面に「慶鷹三」の文字が見られる。 側面に「慶鷹三」の文字が見られる。

図4.7.3-14Ⓒ 狭角葉脈図 図4.7.3-15鈴木正敏氏発見裏極印

ではなぜ会津製(若松銀判)としたのかその理由を以下に述べてみる。

会津製と京都製(京座)の銀判に於ける相違点はすでに真贋の極め手の項で述べた処である。つまり会津製銀判は、菊花左側菊葉の葉脈間隔が狭く鋭角であり、貨背極印(図4.7.3-9)も又京都製との区別がはっきりと判別し易く、その書風を変えていることである。既述中村栄一氏推論の項にも述べられている通り、若し偽造するのであれば、真正品とされている京都製の貨背極印に似せて製作される筈である。それに貨背極印三箇所の施印の配列にしても、京都製と同様にひらがなの「くの字」配列に施印すれば真正品と同じになる。ところが、会津製銀判の貨背は全てカタカナの「ノの字」に配列施印されている。貨背極印の書風といい施印の配列といい、この明確な区別は製作地(場所)の判別に用いられたとしか考えようが無いからなのである。

会の⑩若松一両通銀判

(出典:図録日本の貨幣)

図4.7.3-16 若松一両通銀判

会の⑪若松二分銀判

京座製「二」の字と「葉形」

図4.7.3-17 若松二分銀判 図4.7.3-18「正字」大菊

図4.7.3-19「長字二」小菊

(3)京座試鋳貨銀判

上部中央に菊花と菊の葉が有り、下から上に向かって勢い良く松の稚木が左右から2本伸びているところは既述の会津銀判と何ら異なるところはない。しかし換当価の表示が無く、銀判の周囲に小さな星が打たれているその点が大きな相違である。貨背に施印された三種類の極印「會」「改」「 」は、真正品及び福西判の双方に用いられたことは既に述べた。だが蛍光X線分析の結果は明治以降の近代製錬法に依って造られた地金成分とは大きな開きがある事の確認が出来たのである。それは江戸時代に鋳造された天保一分銀成分と酷似している。そして中村栄一氏の推論でみられる様にデザインのすばらしさは頷けるものがあり、明治6年以降発行された近代貨の一円銀貨を始めとする各種の銀貨類や、一銭銅貨(図4.7.3-12)等のデザインを彷彿とさせるものが感じとれる。 」は、真正品及び福西判の双方に用いられたことは既に述べた。だが蛍光X線分析の結果は明治以降の近代製錬法に依って造られた地金成分とは大きな開きがある事の確認が出来たのである。それは江戸時代に鋳造された天保一分銀成分と酷似している。そして中村栄一氏の推論でみられる様にデザインのすばらしさは頷けるものがあり、明治6年以降発行された近代貨の一円銀貨を始めとする各種の銀貨類や、一銭銅貨(図4.7.3-12)等のデザインを彷彿とさせるものが感じとれる。

図4.7.3―20 明治時代竜一銭銅貨

更にもう一つ貨背に施印されている「辰」の極印は、慶応4年(1868年)「戊辰」の意であろうと思われ、発見された会津銀判極印の台座に刻まれた翌年である。この「辰」の極印は、福西製と呼称されている二分判(図4.7.3-13)に同様の極印が打たれているものが存在する。しかしその仕様は、品格及び端麗さは見ての通り格段の相違がある事明らかである。

会の⑫称試鋳銀判

図2.7.3―21 称福西二分銀判の「辰」の字

|