|

4.2 秋田封銀の真贋

4.2.1 その概略

秋田封銀を地元秋田では、その形状及び切り口が、さながら灰吹銀を折ったような感じを受けるので「折り銀」と称した。つまり、八匁を二つに折って四匁、四匁を二つに折って二匁の如くである。しかし、各種の地方貨同様に、その史料は多くはない。史料について平成16年9月古銭雑誌「収集」の紙上に、詳細は未だ不明であるが新しいものが見つけられたとの記載があった。しかし、その史料も今後の検討課題であるとしている。

史料に「封銀」の名が見えるのは、秋田県大曲の旧家の『小野地家永代録』と、『秋田沿革史』の一部との二、三点である。では史料の抜粋部分を紹介してみる。

文久三年癸亥正月  形如此 形如此

一、正月封銀通用始目八匁壱両より弐分壱分迄

但壱両出中侯付始壱両二通用致侯得共追々下

落二成相侯 以下省略

形如此 →

一、十一月封金(銀)御引替別段九匁二分固通用

始申侯壱両判より弐分判迄出申侯 右ニ付人気

大ニ立直り申候然る処明子年四月入船致候処下

落ニ相成七八〆文打二相成申候段々下落二相成

三拾貫五拾貫文ニも相成申侯文久四年十月(文

久四年三月十六日元治と改元)封銀、判銀御引

替被仰渡候

文書では、「秋田封銀の通用開始時期は文久三年(一八六三)正月であり、その種類は壱両から壱分までの三種類である」とみえる。壱両とは封銀の八匁であり、四匁は二分で、二匁は一分である。その他に、記録にはないが六匁の現物が市中に二個確認されている。

ともあれ秋田封銀という銀貨は、当初好評だったようである。だがまもなく銀相場の下落によって銀八匁では壱両としての通用価値はなくなる。

銀八匁を壱両で通用させるというのは、銀の過大評価ではなかったかと解釈されている。そこで藩は対応策として、秋田九匁二分銀判(壱両)を鋳造して封銀の回収を計った。それはなんと封銀が通用開始された同年の十一月のことである。

その後の封銀の運命については、旧庄内一分銀の解明のときにも既述の通り幕末期の混乱を物語るものであり、秋田九匁二分銀判のことは後日談として、銀相場の下落によって発行後わずか十箇月余りという短命で回収の憂き目に会い、鋳造封銀の大部分が回収鋳潰されるという運命を辿るのである。秋田封銀の稀少価値が高いのは当然のことといえる。

困みに封銀八匁の品位は九八・四九%で、純銀量は約七・八八匁と、秋田銀判九匁二分(九七%)の純銀量八・九二匁と比して著しく劣っていた。

ちょうどその頃の『秋田沿革史』に、

文久三年十月

一、此度御取調ノ旨有之元禄以前之極印銀御領内限り通用被差出候目形四匁ヲ以金弐朱之代ニ相用可中事

とあって、元禄以前の極印銀とは「秋田切銀」のことであるとし、その退蔵者は目形四匁を以て金弐朱と同様代用して通用してもよいとみえ、良質の古貨幣は幕末までかなりの退蔵があったものと推察される。

また、元治元年(文久四年)の藩内銀銭紙幣両替の比率には、

一、極印銀並ニ封銀御引替一両ニ付預二百五十貫文替

となっている。

封銀の銀質については既述した通りで、純銀に近くその含有量は九八・四九%、それに少量の銅が含まれ、鋳造地・鋳造高の記録はない。

4.2.2 秋田封銀の掲載文献

では、現在までに先人達がどのような秋田封銀考を発表しているのか、また売買例はどうなのか、掲載されている封銀の写真及び拓図を年代順に辿ってみよう。

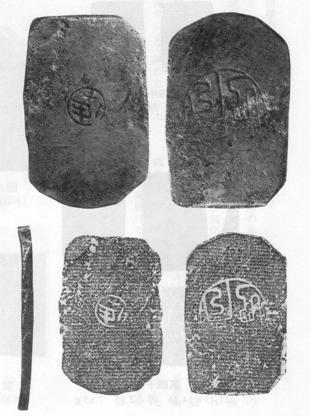

(1)小川 浩氏 第一図~第四図

(イ)『日本貨幣図史』第九巻 一〇一頁 昭和四十年七月二十五日発行

(口)『日本の古銭』一七八頁 昭和四十一年七月十五日発行

(ハ)『改訂古貨幣価格図譜』八五頁 昭和四十九年一月二十五日発行

(二)『青寶樓先生喜寿祝賀記念全国貨幣大会泉譜』一〇九頁 昭和四十九年二月二十四日発行

氏白身が発刊した著、あるいはその記念式典関係の泉譜には、昭和四十年以来一貫して第一図(図4.2-1)から第四図(図4.2-4)までの同一の秋田封銀拓図を掲載している。

図4.2-1 八匁封銀 図4.2-2 六匁封銀

図4.2-3 四匁封銀 図4.2-4 二匁封銀

(2)田中桂寳氏 図4.2-5~図4.2-8

(イ)『貨幣商第一回記念泉譜』三七、三八頁 昭和四十五年 八月三十一日発行

(口)『桂寳銀婚記念泉譜』 九五~九八頁 昭和四十六年十二月八日発行

(ハ)『貨幣手帳』 (ボナンザ社) 一三七頁 昭和四十九年六月一日発行

(二)『貨幣手帳』 (ボナンザ社) 一六二頁 昭和五十七年八月一日発行

(ホ)『日本のコインなんでも百科』 (ボナンザ杜) 一六三頁 昭和五十四年六月三十日発行

『貨幣商第一回記念泉譜』には図4.2-5と図4.2-6が、氏の『銀婚記念泉譜』には第五図から第八図までの四種すべてが載っていて、以後のボナンザ社発行のものには図4.2-5のみが掲載されている。

図4.2-5 八匁封銀 図4.2-6 六匁封銀

図4.2-7 図4.2-8

四匁封銀 二匁封銀

(3)太田 保(陸原 保)氏 図4.2-9~13

『東洋古銭価格図譜』において、昭和四十五年十二月二十日発行の初版より古希記念泉譜同様の第五版(昭和五十三年六月十五日発行)に至るまで、図4.2-9から図4.2-13までの拓図が掲載されている。但し第五版には図4.2-13の掲載はない。

図4.2-13 図4.2-12 図4.2-11 図4.2-10 図4.2-9

二匁封銀 二匁封銀 四匁封銀 六匁封銀 八匁封銀

(4)佐藤清一郎氏 図4.2-14~図4.2-16

氏の著である『秋田貨幣史』(みしま書房昭和四十七年一月五日発行)の一〇二頁に図4.2-14から図4.2-16までの三種の写真が掲載されている。文中に六匁の現物が市中にあると書かれている。

図4.2-14 八匁封銀

図4.2-15 図4.2-16

四匁封銀 二匁封銀

(5)株式会社東海銀行 図4.2-17~図4.2-19

『貨幣』三二頁 昭和四十八年四月一日発行東海銀行編

八匁、四匁、二匁の写真掲載がある。しかし、いずれも片面だけの写真である。

図4.2-17 図4.2-18 図4.2-19

八匁封銀 四匁封銀 二匁封銀

(6)『図録日本の貨幣』第四巻 三一頁 昭和四十八年七月一日 日本銀行調査局発行

図4.2-20~図4.2-24

八匁が二種、四匁が二種、二匁が一種の写真と、六匁の拓図が一〇〇頁に掲載されている。

図4.2-20 図4.2-21

八匁封銀 八匁封銀

図4.2-22 図4.2-23

四匁封銀 四匁封銀

図4.2-24

二匁封銀

(7)『銀座コインオークション』カタログ 九頁 平成元年十二月九日 図4.2-25

図4.2-25

四匁封銀

(8) (イ)『第四回みちのく合同古銭大会記念泉譜』(北海道大会) 五五頁 平成元年

九月三十日発行 図4.2-26

図4.2-26

八匁封銀

(口)『方泉処』五号春 九一頁 平成六年二月発行

(イ)と(口)にはいずれも畠山章弘氏所蔵の秋田封銀八匁が掲載されている。

(9)『第六回みちのく合同古銭大会記念泉譜』(青森大会) 四五頁 平成三年九月十四

日発行 筆者所蔵 図4.2-27

図4.2-27

八匁封銀

(10)『第二回江戸コインオークション』カタログ 七七頁 平成三年九月二十二日

図4.2-28

図4.2-28

四匁封銀

(11)『第七回世界の貨幣大祭典』ブックレット 平成四年十月二十九日 図4.2-29

図4.2-29

四匁封銀

(12)『第四回江戸コインオークション』カタログ 三五頁 平成五年十一月三日 図4.2-30

図4.2-30

四匁封銀

(13)こばしがわ・ひでお氏所蔵 平成二年一月二十日 図4.2-31

図4.2-31

二匁封銀

参考文献への掲載は以上の通りで、意外に少ないし極めて新しい年代のもののみである。

ここでは真贋の批評は避けたい。

4.2.3 真正品の極め手

封銀に限らず貨幣を鑑定するとして、誰が鑑定しても大丈夫、真正品であるという貨幣があるとする。しかし、別の一方のものは真正品と思われるが、極印や地肌等に若干相違が認められるといった場合に、これをある人は真正品といい、またある人は贋物であるという。

貨幣はもともと通貨として幾人もの人の手を経てくるものが常である(例外はもちろんある)。だから当然初鋳のものとは種々小変化があって然るべきものであるし、鋳造の過程においても小変化は起こる。特に銀貨幣の場合、面背の極印は表裏一回ずつの施印であるのに対し、側面は八回から十回打ちであるために、当然結果として側面の極印に著しい摩耗が生ずる。面背極印も端極印も、摩耗した極印をそのまま施印に用いた場合と、加刀修正(拙書『再考古南鐐二朱銀の分類』を参照)を施しながら用いた場合とでは、若干ずつ微妙に小変化がみられるのであるが、その場合、「真正品と酷似してはいるけれども同一ではないから贋物である」と決めつけるのはいかがなのであろうか。微妙な相違点が存在するからこそ真の鑑定が問われると思うのである。

旧庄内一分銀の極印及び古南鐐二朱判の極印を調査研究して判明したことであるが、母銭を以て大量生産する穴銭はほぼ同一の銭書体を生むが、それと異なり打製鋳造の銀貨幣は必ずといっていいほど極印の加刀修正がつきものであるから、書体のみで真贋を判定するのは容易ではない。

以前外国に、ある貨幣の鑑定を依頼したところ、その鑑定証には「コンマ」単位の成分分析と説明があったと聞いている。それもかなり以前のことだという。

したがって、日本の貨幣界においても今後の課題として、筆者をはじめ貨幣に携わる方々は、自身の「眼」つまり経験の鑑定眼プラス科学的根拠を持った成分分析等を駆使した方法も鑑定のなかに採用しなければならない時期がすぐそこまで来ているのではなかろうか。事実肉眼だけでは意見の分かれる貨幣の何と多いことか。

話はそれるが、平成6年8月(1994年8月)以降発表となる地方貨幣に於ける真贋の極め手には、貨幣鑑定の大原則である経験則は勿論の事、それに科学的な蛍光X線分析(非破壊分析)を加味して述べてきたところではあるが、貨幣界に於いては、どうしても経験則に頼る貨幣の鑑定の方へ比重が掛かっていたようである。科学的分析を鑑定の一方法に加える事が恐かったのか、或いは分析が解らないからか、貨幣界ではその用法に否定的であった。しかし5年後の1999年1月20日日本で最古と思われる「富本銭」が出土され、奈良国立文化財研究所はその成分分析に「蛍光エックス線」分析法を用いた事に依って事態は一変した。図は発表された新聞の切り抜き部分であるが、点線部分をみて戴きたい(4.2.3-資①)。

4.2.3-資① 新聞切り抜き部分資料

そして更に、その翌日の新聞には、奈良県明日香村の飛鳥池遺跡で出土した「富本銭」と、奈良県大和郡山市の平城京で出土した「富本銭」一枚が同じ鋳型を使って鋳造された「兄弟銭」であると報じた(4.2.3-資②)。

新聞切り抜き部分資料 4.2.3-資②

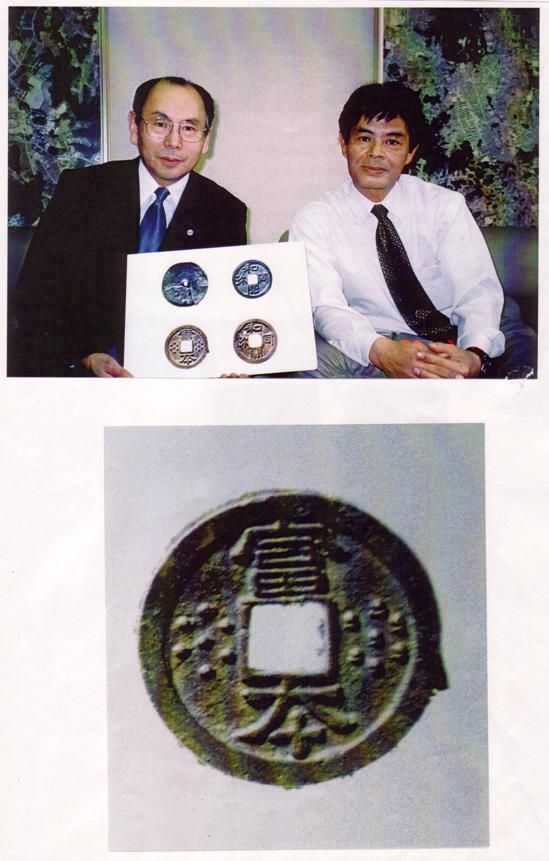

その鑑定にも「経験則」プラス科学的分析の結果によるものである事が記載されている。考古学会に於いても「非破壊蛍光エックス線」分析が非常に重要視され、鑑定には欠かせないものとなっていることが立証された。同じ蛍光エックス線分析を鑑定に用いるもの同士として、教示を受けたい旨を、奈良国立文化財研究所・飛鳥藤原宮跡発掘調査部の考古第二調査室長・松村恵司氏に申し伝えた処、1999年2月16日超多忙の中お会いする事が出来た。正に時の人であられた氏と会見できた事は幸運の一言につきる。そして写真は、その時のものである。(4.2.3-資③ 松村氏と筆者)。氏の鑑定法は、まず富本銭を透明なファイル状のものに焼きつけておき、鑑定する富本銭写真(同一大のもの)とを重ね合わせる。それから左右「七曜」の点間隔や向き、そして銭書体等の一致を見るとは新聞記事通りの事であり、経験則の目で見る鑑定と蛍光エックス線分析を駆使して、銅を主体としたアンチモン数%の含有されたその一致を見る微妙な特徴とを合わせて鑑定しているとの教示を戴いた。

4.2.3-資③(松村氏と筆者)

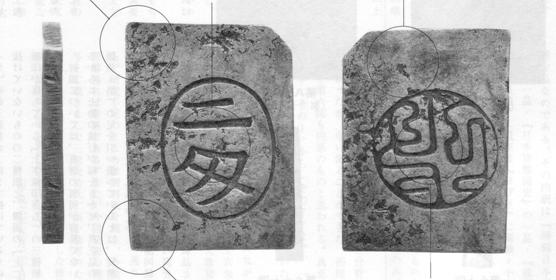

前置きはこの位にして、次に真正品封銀の写真と拓図を示し封銀の真正品たる条件を列記してみる(図4.2-32~図4.2-43)。

図4.2-32 八匁封銀 43.05×26.00 厚さ3.00 29.93g

図4.2-33 八匁封銀 39.35×26.35' 厚さ3.35 29.99g

図4.2-34 八匁封銀 42.05×27.50 厚さ3.15 29.96g

図4.2-35 八匁封銀 45.00×19.85 厚さ3.45 29.98g

図4.2-36 八匁封銀 43.80×27.80 厚さ3.00 29.99g

図4.2-37 四匁封銀 23.83×24.40 厚さ2.85 15.15g

図4.2-38 四匁封銀 22.00×23.00 厚さ3.30 15.09g

図4.2-39 四匁封銀 23.15×23.35 厚さ3.15 15.11g

図4.2-40 四匁封銀 22.65×23.85 厚さ3.00 15.17g

図4.2-41 二匁封銀 22.35×14.19 厚さ2.70 7.72g

図4.2-42 二匁封銀 19.75×14.65 厚さ3.25 7.70g

図4.2-43 二匁封銀 21.45×14.35 厚さ2.85 7.65g

その1 面背の極印は半端打ち

面の「八匁」、「四匁」、「二匁」そして背の「改」その各極印は九〇%以上が「半端打ち」である。「半端打ち」とは、半分欠けているなど刻印が完全な姿ではない状態のことである。

これは、大判の上下左右に打印されている桐極印と同様(特に享保以前の大判金によく見られる)のことがいえる。つまり、打印は鋳造役人の流れ作業であり、無作意に施印するためにそうなるのである。無作意であって当然なのである。大判や封銀以外の貨幣でも同様のことがいえる(図4.2-44~図4.2-47)。

また、打たれた極印の断面は、真正品の場合は  となっている。 となっている。

半端打ち

図4.2-44(図4.2-33に同じ) 図4.2-45(図4.2-39に同じ)

半端打ち

図4.2-46(図4.2-42に同じ) 図4.2-47(図4.2-38に同じ)

その2 地肌はコークス状

贋物の地肌は、金属が非常によく錬れた板状のものに対し、真正品は気泡というかス穴がやたら多くコークスみたいなものである。極端な例えでは、和同開珎と明治時代の二銭銅貨の差と思って戴きたい。

和同開珎の地金精錬の際、その坩堝の中に松の木の棒を入れてかき混ぜ酸化させ、できるだけ余分な物質の気化を計るため気泡を出させたといわれている。それまでして出来上がった地金で鋳造された和同開珎でも「ス」が無数にあり、新寛永銭と比してそのしなりや缺け方が全然異なることでも理解戴ける。計量してみるとほとんどのものが三グラム以下で、封銀同様容積の割に軽いのはそのためである(図4.2-48~図4.2-51)。

コークス状様

図4.2-48(図4.2-34に同じ) 図4.2-49(図4.2-37に同じ)

コークス状様

図4.2-50(図4.2-42に同じ) 図4.2-51(図4.2-33に同じ)

その3 黄金郷がある

黄金郷といっても何も金を多量に含有しているという訳ではない。「マッケンナの黄金」という映画をご存じだろうか。それは岩石の中から金の大鉱脈が地表に露出している場面が出てくる、グレゴリーペック主演の物語である。

真正品の封銀には、その映画の場面を思い起こさせる、鋳不足とみられる地肌独特の、地金がブツブツとしてキラキラ光る箇所が何箇所か必ず存在する。しかも、古丁銀や元禄以前の切銀を彷彿とさせる「亀裂」も存在する(図4.2-52~図4.2-54)。

図4.2-52黄金郷様 図4.2-53黄金郷様 図4.2-54黄金郷様

(図4.2-32に同じ) (図4.2-40に同じ) (図4.2-43に同じ)

その4 黒色の付着物がある

貨幣の表面に、永い年月に亘って付着している青錆等は、通常鋭利な針状のもので突くと、プツンプツンと貨幣の表面から離れて飛ぶものである。後世に施した付錆の色はそうはいかない。

真正品の封銀には、表面に、そこから取れない場合はコークス状のス穴の中に、必ずその黒色の付着物が詰まっている(図4.2-55~図4.2-57)。

図4.2-55 黒い付着物 図4.2-56 黒い付着物 図4.2-57 黒い付着物

(図4.2-35に同じ) (図4.2-39に同じ) (図4.2-43に同じ)

その5 地肌は二種類存在する

和菓子に「落雁」という打ち菓子がある。以前は(今もあると思うが)不幸があるとその忌中には必ずといっていいほど盛篭に入れられ造花の飾りを付け供えられたものだ。その落雁を作る(打つ)時に、型の中に上白糖と寒梅粉(引割)を混人した種を入れて打つのだが、その打つ直前に打ち粉というものを必ず振る。打ち粉を、落雁が型から取れやすくするために満遍なく軽く振り、その後種を入れ強く押し型を外すと出来上りなのである。型離れには、この打ち粉が絶対に必要な存在なのである。

封銀の鋳造時には、それと似た工程で行われたと思われ、台座にはその打ち粉の役目を果たす「ある成分」の物が自然に少しずつ付着して残り、時をみてその付着物を金箆で削り取る。その際に筋状の跡がところどころにできるのである。その筋状の跡が封銀の表面に現れているものと、現れていない台座部分の跡と思われるものとの二種類が存在する。

もし、この筋状の跡がシークレットマークで、真正品のポイントであるならば、一定の法則がなくてはならぬはずである。しかし、ご覧の如くまったく無作意なのである(図4.2-58~図4.2-63)。

図4.2-58 地肌(石目) 図4.2-59 地肌(石目) 図4.2-60 地肌(石目)

(図4.2-38に同じ) (図4.2-39に同じ) (図4.2-43に同じ)

図4.2-61 地肌(筋状) 図4.2-62 地肌(筋状) 図4.2-63 地肌(筋状

(図4.2-34に同じ) (図4.2-37に同じ) (図4.2-41に同じ)

その6 側面はヤスリ目と鉈(鏨)跡がある

封銀を鋳造する際に、その最も重要なことは、量目が定位通りにあることである。大体の量目や形を整えるのは鉈や鏨切りで行っても、最後に正確な量目を期すにはやはりヤスリ仕上げが必ず必要である(図4.2-64~図4.2-67)。

このヤスリ目は、断定はできないが、鍔銭の内郭仕上げのものと同一のものと私考する。

図4.2-64 図4.2-65 図4.2-66 図4.2-67

(図4.2-34に同じ) (図4.2-32に同じ) (図4.2-37に同じ) (図4.2-41に同じ)

その7 側面の「上」字極印は数種類

側面の端極印については、更にくどいようだが「上」字極印は一個の封銀に八箇所施印しなければならないから、当然のことながら摩耗が著しい。そのために「上」字極印に加刀修正がなされて施印されたものと、摩耗したまま施印されたことにより違いができるものである(図4.2-68~図4.2-71)。

図4.2-68 図4.2-69

図4.2-70 図4.2-71

(図4.2-32に同じ) (図4.2-33に同じ) (図4.2-40に同じ) (図4.2-43に同じ)

その8 含有成分

現行の通貨は高度な技術のもとに、常に地金の定量配分を以て鋳造されていることはまちがいのない事実である。いわゆる品位の一定化である。

江戸時代には幕府の厳重な監視統制のもと金座・銀座の管理運営が行われていたであろうから、当然当時としては最高の水準での地金精錬がなされ、その地金を以て鋳造された幕府発行正式全国通用貨は、文献にみられる通りの定量分析データーで、まずまず誤差は少ないのではないかと思われる。

しかし、既述の和同開珎は中央政府直轄での鋳銭司が行ったのであろうが、その時代の技術としては高い水準のもとで精錬そして鋳造されたものでも、現在の定量及び定位分析等の結果をみるといかにその成分にバラ付きが多いことか。つまり、当時の精錬坩堝のひとつひとつがすべて若干ずつ含有成分が異なっていたと思われる。

ましてや、江戸期幕藩体制の時代、一地方の秋田藩内において、しかも秘密裡に貨幣を鋳造するとすれば尚更のことである。記録に文久二年(一八六二)、秋田郡加護山(籠山)吹分所(精錬所)で、加護山銀絞方仕法のうち南蛮吹法を、秘かに大阪から精錬の職人を呼んで行ったとある。

封銀も例外ではなく、主たる成分と各成分は含有していても、封銀のひとつひとつの定量成分が若干ずつ異なっている。分析値の表については、後述の贋造品の項を参照されたい。

4.2.4 贋造品との比較

では、真正品に倣って真正品の極め手である「その1」から「その7」までの項目を贋造品と比較検討してみよう。贋造の秋田封銀四匁と、二匁の拡大写真そして拓図を示した。(図4.2-72・図4.2-73)

図4.2-72 図4.2-73

贋造四匁封銀 贋造二匁封銀

検討その1 極印は半端(ハンパ)打ちか

面の「四匁」・「二匁」・背の「改」の各極印共すべて一箇所も欠けるところがなく、ニセ大判金の桐極印等と同様ニセのものは、非常に丁寧に鮮明に打印されている(図4.2-74~図4.2-76)。

打印された各極印の断面図は贋造の特徴である凹となっている。

図4.2-74 図4.2-79 図4.2-7 図4.2-81

贋造四匁、二匁封銀拡大図

図4.2-80 図4.2-75 図4.2-82

図4.2-78 図4.2-76

検討その2 地肌はコークス状か

地肌部分の拡大与真をみるとコークス状とは似ても似つかず、非常に練りのよい銀の板つまり密度の高い銀板を、さもそのコークス状に見せようと台座にただ凹状のキズを付けたにすぎない(図4.2-77・図4.2-78)。

近代の進んだ精錬法に依って作られたフォーナイン(=999.9)の純度の地金を以て形だけを似せて作っても、結果はこの通りである。

検討その3 黄金郷はあるか

一見黄金郷かと思われるような箇所がいくつかあるが、拡大してみると「検討その2」で既述の如く、やはり台座につけられた凹状のキズである(図4.2-79・図4.2-80)。

検討その4 黒い付着物はあるか

凹状のキズの中は、後世に付けた非常にいい銀錆が付いている(図4.2-81・図4.2-82)。しかし、その錆はいくら鋭利な針状のものを以てしても、プツンプツンとは取れないものである。当然その凹状部に詰まってあるべき「ある成分」は存在するはずもない。

検討その5 筋状の跡はどうか

付着した「ある成分」を金箆で取るときにできる筋状の跡に似せて台座に凹状のキズを付けたのであって、筋状の跡はない(検討その2の写真参照)。

検討その6及び検討その7 側面のヤスリ目と上極印はどうか

真正品の側面には仕上げのヤスリ目がある。当時の貨幣鋳造のなかで、重要な工程のひとつである正確な量目合わせをするために、仕上げにヤスリがけが行われる。

しかし、贋物はもうすでに量目は整えられ、側面と面背の接する角は九〇度に実に見事に仕上げられ、そのヤスリ目はほとんど形ばかりの跡を付けたにすぎない(図4.2-83)。

「上」の字極印に至っては形状も刻もまったく雑で鋭角ではない(図4.2-84)。

図4.2-83 図4.2-84

贋造ヤスリの跡 贋造上字印

検討その8 含有成分はどうか

含有成分の調査結果が非常に面白く、思わず吹き出したくなるほどである。

既述の記録に、ある定量分析の結果「含有純銀量は九八・四九%、それに少量の銅が含有されている」とある。贋物はそれが全く記録そのものズバリの分析結果を示し、まちがいなく銀と銅のみの合金であった(表4.2-1、表4.2-2)。真正品には当然含有されているその他の数種類の成分は、全然含有していないのである。

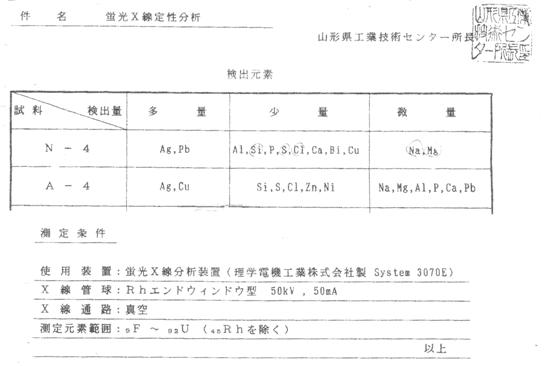

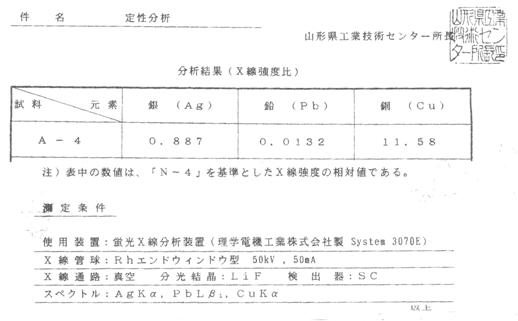

表4.2-1

N-4・・真正品分析表 A-4・・贋造品分析表

表4.2-2

つまり記録に記載あるがままに、銀と銅の配分を以て後鋳された贋造品であることがここに証明された訳である。因みに四匁の銅の含有量は真正品の約十三倍の量が、二匁には何と約八十倍の量が含有していた。写真はカラーではないので、実際の色合いは解って戴けないと思うが、事実二匁は銀色が悪い。

しかしながら、この贋造師も同じ贋物であるのに四匁と二匁を同質のものにしなかったあたりは、やはりプロの贋造師というべきか。

4.2.5 その種類と稀少度

1.封銀八匁

封銀の八匁には大枠的に三種類ある。それは「匁」の第三画目が上部まで抜けているもの(長字匁)と、抜けていないもの(短字匁)の二種類と、側面の「上」の字極印が落ちている「上字極印落ち」の三種類である(図4.2-85~図4.2-87)。

図4.2-85 図4.2-86 図4.2-87

(図4.2-35に同じ) (図4.2-36に同じ) (図4.2-36に同じ)

封銀については、真贋の判別が容易でないところからニセ物の横行が幅をきかせ、真正品の真の価値(格)の足を引っ張っているとは、貨幣商協同組合大手の方々の確かな言である。

ではその稀少度はというと、貨幣商協同組合員のうち大手数社での売買例と、筆者との調査結果で判明した既述の参考文献における掲載品とを合わせても、その数量は僅かに「二十品」前後にすぎない。

側面の極印「上」の字が落ちた「上字極印落ち」は更に少なく「二十品」の一割に満たない。当然市中には、筆者等が見ていない封銀も存在すると思うが、やはりそう多くはないと思われる。

2.封銀四匁

四匁も八匁と同様に三種類がある。「匁」の第三画目が抜けたもの(長字匁)、抜けないもの(短字匁)、それに「上字極印落ち」である(図4.2-88~図4.2-90)。

真正品と確認されたものも八匁同様に同条件でのもと、その稀少度はやはり「二十品」前後である。「上字極印落ち」も同様の一割程度である。

図4.2-88 図4.2-89 図4.2-90

(図4.2-40に同じ) (図4.2-38に同じ) (図4.2-39に同じ)

3.封銀二匁

二匁はほぼ同一の銭書体(極印)のみであると思われる(図4.2-91~図4.2-96)。

このことは即ち、その銭書体の極印が摩耗し、それを加刀修正に至るほどの大量鋳造ではなかった……と見るのは早計であろうか。

八匁と四匁、それにこの二匁の現存数は、もちろん平成16年12月現在まで40年間に亘る調査結果なのである。この数字は、当たらずといえども遠からずと思われる。

封銀の二匁は、貨幣商協同組合員の大手数社の方々から全て「ここ40年間に一度も売買したことがない」との回答を戴いている。つまり平成16年12月現在、秋田封銀の二匁の現存数は、先に挙げた文献掲載品の「五品」にプラス一品の「六品」を数えるのみという大稀少品なのである。その内訳は『図録日本の貨幣』の一品・『日本貨幣図史」の一品・『桂寳銀婚記念泉譜』(現在は『ひびき』に掲載=小森善次氏=)の一品・小橋川秀夫氏の一品・五品目は所蔵者の希望で名は伏す。そして図4.2-96六品目の封銀二匁は、平成16年5月読者から紹介があった新発見の品である。

図録日本の貨幣の二匁 日本貨幣図史の二匁 桂寶銀婚記念銭譜

図4.2-91 図4.2-92 図4.2-93

(図4.2-24に同じ) (図4.2-42に同じ) (図4.2-8に同じ)

小橋川秀夫氏の二匁 S氏所蔵の二匁

図4.2-94 図4.2-95

(図4.2-43に同じ) (図4.2-41に同じ)

|